Участники:

Ведущая: Полина Габай, к.ю.н., адвокат, вице-президент фонда поддержки противораковых организаций «Вместе против рака», учредитель юридической компании «Факультет медицинского права», член Союза журналистов России, Международной федерации журналистов.

Гости программы:

Алексей Ракша, демограф, независимый эксперт, экс-советник Росстата;

Михаил Простов, генеральный директор ЗАО «Распределенные информационные системы»;

Дарья Халтурина, к.и.н., социолог, председатель правления РОО «Совет по общественному здоровью и проблемам демографии»;

Лариса Попович, к.б.н., директор Института экономики здравоохранения ВШЭ.

Эфир начался с обзора наиболее важных новостей медицинского законодательства.

Минэкономразвития 30 декабря прошлого года внесло в правительство законопроект об эксперименте по дистанционной розничной торговле рецептурными лекарствами. Эксперимент планируется провести в Москве, Московской и Белгородской областях. В разряд исключений попали наркотические и психотропные вещества, а также лекарства с объемной долей этилового спирта более 25%. Экспериментальный правовой режим будет установлен лишь для ряда интернет-магазинов, и их точный список пока неизвестен.

Два законопроекта Минздрава стали реакцией на продажу поддельных сертификатов о вакцинации против COVID-19. Первый предусматривает установление административной ответственности за распространение информации о торговле поддельными медицинскими документами в СМИ и Интернете, второй – наделение Росздравнадзора полномочием принимать решение о блокировке интернет-ресурсов, содержащих такую информацию. Владельцы страниц в соцсетях должны будут мониторить собственные ресурсы на предмет появления такой информации. Предполагаемое наказание – штраф до 5 млн рублей.

Минздрав планирует внести изменения в федеральные законы о биомедицинских клеточных продуктах и об обращении лекарственных средств для гармонизации понятийного аппарата с правилами регистрации и экспертизы лекарственных средств, а также утвердить понятие «специалист по спортивной медицине». Такие «никакие» планы Минздрава показывают, что многие законодательные и практические проблемы не являются приоритетом для ведомства, отметила Полина Габай.

П.Г. Габай, к.ю.н., вице-президент фонда «Вместе против рака», учредитель компании «Факультет медицинского права

Правительство уточнило порядок выплат медикам за раннюю диагностику онкологических заболеваний. За одного пациента медработник может получить от 250 до 500 рублей. Увеличения этой суммы, которое ожидалось, не произошло.

С 19 января действуют временные правила вакцинации против COVID-19. Главное новшество – правила временного медотвода. Решение об установлении противопоказаний на срок до 30 дней включительно принимает врач. На более продолжительный срок его может дать врачебная комиссия. Перечень противопоказаний к вакцинации был регламентирован приказом Минздрава от 13.01.2022 №8н. Ранее мы писали об аспектах этого документа, которые касаются онкопациентов: им противопоказаны «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Минюст зарегистрировал изменения временного порядка работы медорганизаций во время пандемии COVID-19. Руководителям региональных минздравов рекомендовали обеспечить оказание в полном объеме плановой медицинской помощи пациентам с онкогематологическими и другими онкозаболеваниями и пациентам, нуждающимся в заместительной почечной терапии. Полина Габай подчеркнула, что этому решению мог способствовать общественный резонанс после очередной попытки прекращения оказания плановой медпомощи.

Медицинское свидетельство о смерти станет электронным с 1 марта 2022 года. Появится единый реестр свидетельств о смерти, который будет вести Минздрав. Формирование электронного документа будет обязательным. Все сведения, в том числе о причинах смерти, медорганизации будут вносить в ЕГИСЗ, а оттуда информация поступит в единый государственный реестр ЗАГС, Росстат и другие ведомства.

Размещен проект нового порядка «О дополнительном профессиональном обучении». Он устанавливает суммарный срок обучения, в течение которого можно освоить одну или несколько образовательных программ. Полина Габай указала, что это очередная попытка хоть как-то узаконить НМО, которое, несмотря на активное практическое внедрение, продолжает оставаться вне рамок правового поля.

О необходимости обсуждения проблем статистики

Полина Габай рассказала о том, что побудило фонд «Вместе против рака» посвятить онкостатистике отдельный эфир. Первым поводом стал приказ Минздрава России №116н, вступивший в силу в январе 2022 года. Фонд решил узнать, сколько онкологических учреждений соответствует новым критериям Минздрава, но никто не смог назвать их точное число. Минздрав просто прислал общий перечень онкологических учреждений в регионах. Однако при ближайшем рассмотрении оказалось, что в ряде мест, где по данным министерства нет онкологических учреждений, онкослужба все-таки существует. Встал вопрос: откуда берутся такие данные и почему они не соответствуют реальности?

Слева направо: П.Г. Габай, к.ю.н., адвокат, вице-президент фонда поддержки противораковых организаций «Вместе против рака», учредитель юридической компании «Факультет медицинского права»; А.Ю. Ракша, демограф, независимый эксперт, экс-советник Росстата; М.Ю. Простов, генеральный директор ЗАО «Распределенные информационные системы»

Второй повод – отчет Счетной палаты по итогам 9 месяцев 2021 года. Согласно этому документу, число впервые выявленных случаев онкозаболеваний за этот период составило приблизительно 800 тыс., что в пересчете на год дает около 1 млн. Это намного выше привычных цифр онкологической заболеваемости, которая обычно составляет 550–600 тыс. случаев в год. Этот показатель от года к году не увеличивается настолько радикально.

Далее фонд обратился к показателям проектов «Здравоохранение», «Демография», «Борьба с онкологическими заболеваниями». Оказалось, что показатели, которые были определены в 2018 году и включены в паспорт федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями», неоднократно менялись в течение нескольких лет. Это наводит на мысли о «подгонке» данных, пояснила Полина Габай: «Не регионы шли к определенным показателям, а, наоборот, показатели откатывались в сторону уменьшения, до тех цифр, которые в регионах оказывались по факту».

О подгонке целевых показателей

Существует ли подгонка показателей и почему государство идет на это, хотя ошибки в этих цифрах непосредственно мешают регулированию здравоохранения? Эти вопросы были заданы Алексею Ракше. «Я все их могу охарактеризовать как риторические», – ответил он. Гость студии рассказал о том, как лично сталкивался с такой подгонкой на протяжении последних лет работы в Росстате, когда занимался демографическим прогнозированием. Все показатели, которые предусматривались «майскими указами», должны были быть согласованы с Минздравом, Минэкономразвития и другими ведомствами, которые рассылали в регионы «проекты» этих цифр. Регионам нередко не нравились целевые показатели, они отказывались их принимать, поэтому приходились проводить пересчет. «Развита культура фейковой отчетности. Главное – не выполнить какую-то цель, а красиво о ней отчитаться, – констатировал Алексей Ракша. – Люди к этому привыкают и работать по-другому уже не умеют».

Полина Габай предположила, что регионы просто не хотят зависеть от нереалистичных цифр, которые «спускают» им чиновники, и стремятся заявить о своих объективных возможностях. Но Алексей Ракша возразил, что если один регион стремится таким образом облегчить свою задачу по выполнению целевых показателей, то для других регионов эти показатели становятся еще выше – и их может быть тяжело выполнить даже на бумаге.

А.Ю. Ракша, демограф, независимый эксперт, экс-советник Росстата

Полина Габай вернула обсуждение к вопросу подгонки целевых цифр под фактические. «Я бы сказала, что это уже выходит за рамки целевого финансирования. Эти очень большие деньги – недавно на проект “Борьба с онкологическими заболеваниями” ушел почти триллион рублей на 4 года – были даны, чтобы определенные показатели онкологической помощи улучшились, – пояснила Полина Габай. – Но никто не говорит о том, что эти показатели не достигаются, либо говорят об этом очень “частично”. Эти показатели меняются ежегодно, потому что ведомства предлагают их изменить».

Такая ситуация совершенно типична и в областях демографического прогноза и смертности, сообщил Алексей Ракша. Как правило, завышенные, малореализуемые цели никем не достигаются, но ближе к концу отчетного года их правят задним числом. Остается цель только на самый последний год, в случае с «майским указом» это 2030-й. В остальные годы цели стоят ближе к фактическим, чтобы заведомо достичь их хотя бы приблизительно.

В беседу вступила Дарья Халтурина. Она напомнила, что показатели заболеваемости не считаются абсолютно надежными во всем мире, так как строятся на данных лишь о тех людях, которые дошли до медорганизации и получили диагноз. Свою роль в искажении цифр, по ее словам, сыграла и пандемия: в течение последних двух лет наблюдается ложное снижение заболеваемости, которое на самом деле – «снижение регистрации».

Д.А. Халтурина, к.и.н, социолог, председатель правления РОО «Совет по общественному здоровью и проблемам демографии»

«Когда задумывали национальные проекты, никто не думал, что данные будут так сильно искажены – еще сильнее, чем обычно. С этим, в том числе, могут быть связаны проблемы отчетности проекта “Онкология”», – предположила Дарья Халтурина.

Михаил Простов выдвинул свою версию о причинах искажения данных Счетной палаты. Когда Полина Габай напомнила, что Счетная палата основывалась на сведениях ФФОМС, он предположил, что цифра 800 тыс. – это не число новых случаев. Например, два случая лечения одного и того же пациента (с неподтвержденным и позже с подтвержденным диагнозом) могли быть посчитаны как два разных случая заболеваний. Кроме того, вероятно, не разделены случаи лечения первичного заболевания и случаи лечения по поводу ранее поставленного диагноза, рецидива, поскольку форма ФФОМС не содержит этой характеристики. Иначе говоря, данные ФФОМС просто не могут быть использованы для оценки заболеваемости, у них другое назначение.

О специфике сбора медицинской статистики

Полина Габай указала на то, что причиной различий в цифрах и данных может быть юридическая неурегулированность сферы медицинской статистики: в одном законе написано, что за нее отвечает Минздрав, а в другом законе, основном, указано, что федеральной статистикой занимается Росстат, а Минздрав является лишь субъектом статучета. При такой несогласованности непонятно, кто отвечает за медицинскую статистику в целом. Кроме того, Минздравом не утвержден порядок сбора медицинской статистики.

Дарья Халтурина рассказала, что финальные данные о смертности и причинах смерти собирает Федеральная налоговая служба, а Росстат только публикует их. Кроме того, параллельно статистику смертей ведут ЗАГСы. Только недавно удалось добиться, чтобы налоговая служба передавала данные Росстату, а тот далее Минздраву, еженедельно, а не ежемесячно. Полина Габай подчеркнула, что введение нового федерального регистра смертей даст Минздраву доступ к данным, которые ЗАГС ранее направлял напрямую в Росстат (минуя Минздрав). Это может помочь многим медицинским организациям синхронизировать эти сведения с медицинскими информационными системами и канцер-регистрами.

Хотя медицинские учреждения больше не передают в Минздрав данные не на огромных ватманах, а в электронном виде, Дарья Халтурина назвала систему учета, за которую отвечает Минздрав, архаичной. «Эта форма – сколько [пациентов] приняла медицинская организация с ее слов. На самом деле в ФФОМС могут отсылаться другие цифры, есть такое подозрение. Конечно, в некоторых странах нет и такой системы учета, но она несовершенна», – сказала она. Социолог добавила, что есть надежда, что от этих форм мы постепенно придем к цифровизации и в этой сфере.

Слева направо: П.Г. Габай, к.ю.н., адвокат, вице-президент фонда поддержки противораковых организаций «Вместе против рака», учредитель юридической компании «Факультет медицинского права»; А.Ю. Ракша, демограф, независимый эксперт, экс-советник Росстата; М.Ю. Простов, генеральный директор ЗАО «Распределенные информационные системы»

Михаил Простов рассказал об особенностях заполнения статформы №7. Она отличается от многих других учетных документов: ее сдает онкологический диспансер как учреждение, ответственное за все прикрепленное к нему население, а не только за тех, кто прошел в нем лечение. Если злокачественное новообразование выявляют в непрофильном учреждении, эта информация должна быть передана в онкодиспансер. Организация получает данные не в виде цифр, а в виде карт пациентов, что позволяет осуществить дедупликацию данных. В ряде регионов, как отметил Михаил Простов, уже соотносят эти данные с данными ФФОМС.

О ведении канцер-регистра

В тех же онкодиспансерах ведется канцер-регистр, сообщила Полина Габай, и есть основания полагать, что некоторые его показатели не соответствуют действительности. А значит, могут не соответствовать реальности и другие показатели. В связи с этим ею был задан вопрос: действительно ли информация медицинских карт переносится в него непосредственно в онкодиспансерах вручную? По оценке Михаила Простова, доля регионов, в которых канцер-регистр обменивается данными с МИС, можно назвать значимой, хотя дать точную оценку он отказался. При этом такая синхронизация регистра с МИС не означает, что регистр заполняется полностью в автоматизированном режиме. Дело в том, что канцер-регистры регионов собирают всю информацию о пациентах, включая сведения о том, какая диагностика и лечение были проведены в других регионах, в частных клиниках и т. п. В то же время информационные системы, которые могли бы обеспечить полноценный сбор информации об онкологических пациентах в достаточном объеме, есть далеко не во всех медицинских учреждениях. С его слов, их практически нет за пределами онкологических учреждений и вне ЕМИАС- и ЕРМИС-подобных систем.

«В полностью автоматизированном режиме, без участия эксперта, сформировать информацию канцер-регистра невозможно», – считает Михаил Простов. В МИС неэкспертного уровня могут отсутствовать необходимые для заполнения поля, например, стадия. При этом такие МИС все же могут передавать нужные для регистра данные, но для внесения в регистр их нужно извлечь, например, из прикрепленного электронного документа, а это требует участия эксперта.

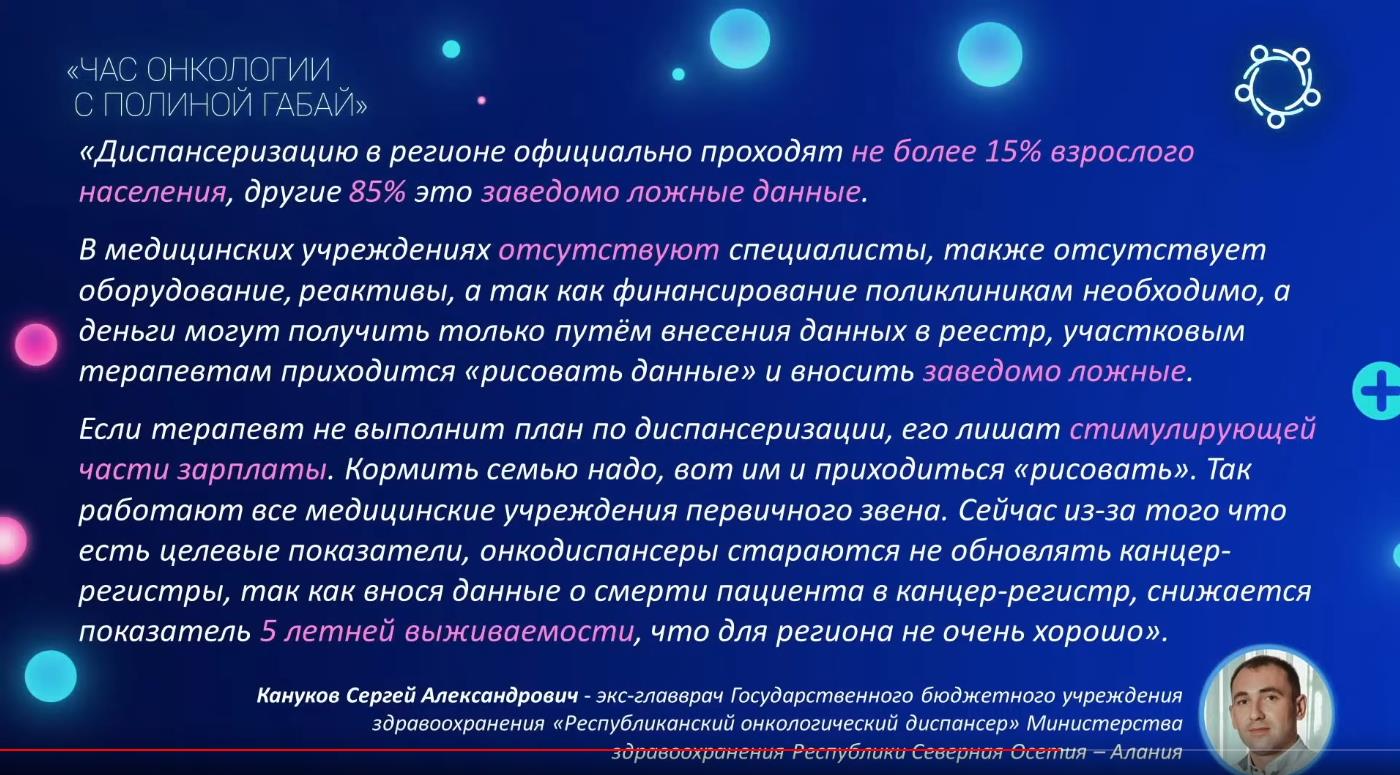

Однако Полина Габай предложила сосредоточиться не на технических возможностях, а на человеческом факторе. Гостям студии был представлен комментарий Сергея Канукова, бывшего главного врача Республиканского онкологического диспансера Республики Северная Осетия – Алания, который не смог принять участие в эфире. Он сообщил, что онкодиспансерам может быть не выгодно обновлять канцер-регистр из-за того, что внесение данных о смерти пациента снижает 5-летнюю выживаемость, которая в итоге может отличаться от целевого значения.

«Я не могу утверждать, что практику этого региона можно распространить на остальные. Но приходится учитывать, что канцер-регистр может не являться достоверным источником информации. Тем не менее 7-я форма, как мы выяснили, формируется на его основе. Дальше эти показатели становятся главными показателями реализации федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями». Также они являются ключевыми при проверке регионов», – прокомментировала ситуацию Полина Габай. Она констатировала, что, несмотря на распространение современных протоколов, многие показатели канцер-регистров в регионах формируются ручным образом и не из лучших побуждений.

«Канцер-регистр сможет работать полноценно и давать объективные данные только тогда, когда он будет совмещен с МИСами, системами ЗАГСа и ФФОМС, – убеждена Полина Габай. – Неоднократно делались попытки совместить данные регистра с данными фонда, я знаю, что они часто не совпадают. Печально, что дальше эти данные ложатся не только в основу федерального проекта, но и в основу расчета потребности наших граждан в онкологической помощи. Нельзя исключить, что данные, которые представила Счетная палата, ближе к реальности, чем данные канцер-регистров».

К обсуждению подключилась Лариса Попович. Она согласилась с Полиной Габай, что нормально функционирующий канцер-регистр – это основа для планирования деятельности и распределения ресурсов, поэтому он должен иметь опоры в правовом поле. Она подчеркнула, что для нормальной работы регистра нужен «кнут и пряник»: «За ведение регистра, видимо, нужно доплачивать. Вероятно, это единственный способ. Например, в системе ОМС более точные данные, потому что за каждый счет люди получают деньги. И, конечно, за ошибки и злонамеренное скрытие данных должны быть финансовые и административные санкции».

Л.Д. Попович, к.б.н., директор Института экономики здравоохранения ВШЭ

Кроме того, Лариса Попович высказала мнение, что включение отдельных регистров в общий федеральный регистр, который анонсирует Минздрав, не сделает их «живыми», потому что они будут формироваться из тех данных, которые дают регионы, а проверить такие данные зачастую не представляется возможным. Однако она надеется, что перекрестный анализ с МИСами и ЗАГСом позволит выявлять какие-то очевидные проколы. Также Лариса Попович подчеркнула, что в систему канцер-регистра необходимо включить любые учреждения любой формы собственности, которые занимаются этой проблематикой. Только это позволит оценить весь объем проблемы и весь объем необходимой онкопомощи.

Лариса Попович также рассказала о том, что сама сталкивалась с подгонкой данных, когда вместе с коллегами в 2016 году проводила исследование динамики смертности: «Регионы с высоким уровнем онкологической смертности довольно быстро, за годы, ее снижали и проводили к целевым показателям. В то же время регионы, где она показывалась как более низкая, поднимали эти показатели». По ее мнению, речь идет о том, что нужно менять систему установления первичных причин смерти и причин смерти по другим причинам. Лариса Попович привела в пример Францию, где на основании первичной документации автоматически устанавливают причину смерти, т. е. устраняют человеческий фактор. Кроме того, нужно прекратить поощрять регионы, которые путем манипуляций приводят показатели смертности к нужным.

«Все, что касается статистики и оценки масштабов бедствия в здравоохранении, нуждается в очень серьезном пересмотре. От качества данных зависят и прогноз, и оценка ресурсов, и конечный результат. Мы видим, сколь неэффективными бывают усилия страны, если они предпринимаются в неправильно выбранном направлении, с неправильным выбором приоритетов. А выбор приоритетов зависит от понимания всей картинки целиком», – подвела итог Лариса Попович.

В завершение эфира Полина Габай отметила, что не все вопросы дискуссии удалось разобрать за отведенное время, и анонсировала новые передачи по темам, связанным с онкологической статистикой. Так, существует проблема открытости данных. Вопреки норме о необходимости размещения данных статистики в СМИ и на официальных сайтах (ст. 5 закона №282-ФЗ), на сайте Минздрава она отсутствует. Формы федерального статнаблюдения иногда размещаются на сайтах бюджетных учреждений органов исполнительной власти субъектов РФ. Все это препятствует получению достоверной информации и указывает на необходимость решения данного вопроса.

Читайте также:

«Час онкологии с Полиной Габай» посвятили острым вопросам онкоурологии

«Час онкологии с Полиной Габай»: специфика онкопомощи в Москве

«Час онкологии с Полиной Габай»: молекулярно-генетическая диагностика в онкологии

«Час онкологии с Полиной Габай»: сопроводительная терапия в онкологии

Размещены для общественного обсуждения 23.11.2021.

Постановление Правительства РФ от 29.12.2021 №2561 «О внесении изменений в Правила предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения».

Приказ Минздрава от 13.01.2022 №7н «О внесении изменений в приказ Минздрава России от 19 марта 2020 года 198н “О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции”».

Приказ Минздрава России от 13.01.2022 №8н «Об утверждении перечня медицинских противопоказаний к проведению профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции COVID-19».

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 04.02.2022 №57н «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19 марта 2020 года №198н “О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19″».

Приказ Минздрава России от 03.08.2012 №66н «Об утверждении Порядка и сроков совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополнительным программам в образовательных и научных организациях».

Имеется в виду федеральный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями».

Федеральный закон от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Согласно ему Минздрав утверждает порядок осуществления статнаблюдения, формы статучета и отчетности в здравоохранении.

Федеральный закон от 29.11.2007 №282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации». Согласно ему именно Росстат определяет порядок и принципы статнаблюдения, утверждает статформы, а Минздрав является лишь одним из ведомств, которые собирают данные в целях реализации закона №282-ФЗ в соответствии с Федеральным планом статистических работ (распоряжение Правительства РФ от 06.05.2008 №671-р).

Фонд обратился в Минздрав с просьбой представить информацию о реквизитах приказа Минздрава России, утверждающего Порядок осуществления статнаблюдения в сфере здравоохранения. Однако мы получили лишь формальный ответ на запрос

Законодательно статус канцер-регистра в России не урегулирован. Упоминание о раковом регистре содержится в Порядке оказания медицинской помощи взрослому населению при онкологических заболеваниях, утвержденном приказом Минздрава России от 19.02.2021 №116н. Там указано, что одна из функций организационно-методического отдела онкодиспансера (онкологической больницы) – сбор и представление данных для вертикально-интегрированной медицинской информационной системы (ВИМИС) и Государственного ракового регистра.

На практике это происходит так: некоторые причины смерти намеренно не указывают, чтобы не испортить статистику. Когда указом президента, нацпроектом «Здравоохранение» и проектом «Борьба с онкологическими заболеваниями» поставлена задача снизить смертность от рака, в России «растет» смертность от других причин. Онкобольных, умерших в конце года, официальная статистика и вовсе не учитывает. Получается, что благие намерения в нацпроектах ведут к самообману.

- кандидат юридических наук

- учредитель юридической фирмы «Факультет медицинского права»

- доцент кафедры инновационного медицинского менеджмента и общественного здравоохранения Академии постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России

- член рабочей группы по онкологии, гематологии и трансплантации Комитета Госдумы РФ по охране здоровья

- экс-советник Росстата

- кандидат исторических наук

- председатель правления Региональной общественной организации «Совет по общественному здоровью и проблемам демографии (СОЗД)»

- кандидат биологических наук

- кандидат юридических наук

- учредитель юридической фирмы «Факультет медицинского права»

- доцент кафедры инновационного медицинского менеджмента и общественного здравоохранения Академии постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России

- член рабочей группы по онкологии, гематологии и трансплантации Комитета Госдумы РФ по охране здоровья

- кандидат юридических наук

- учредитель юридической фирмы «Факультет медицинского права»

- доцент кафедры инновационного медицинского менеджмента и общественного здравоохранения Академии постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России

- член рабочей группы по онкологии, гематологии и трансплантации Комитета Госдумы РФ по охране здоровья

- кандидат юридических наук

- учредитель юридической фирмы «Факультет медицинского права»

- доцент кафедры инновационного медицинского менеджмента и общественного здравоохранения Академии постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России

- член рабочей группы по онкологии, гематологии и трансплантации Комитета Госдумы РФ по охране здоровья

- кандидат юридических наук

- учредитель юридической фирмы «Факультет медицинского права»

- доцент кафедры инновационного медицинского менеджмента и общественного здравоохранения Академии постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России

- член рабочей группы по онкологии, гематологии и трансплантации Комитета Госдумы РФ по охране здоровья

- кандидат юридических наук

- учредитель юридической фирмы «Факультет медицинского права»

- доцент кафедры инновационного медицинского менеджмента и общественного здравоохранения Академии постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России

- член рабочей группы по онкологии, гематологии и трансплантации Комитета Госдумы РФ по охране здоровья

- экс-советник Росстата

- экс-советник Росстата

- кандидат юридических наук

- учредитель юридической фирмы «Факультет медицинского права»

- доцент кафедры инновационного медицинского менеджмента и общественного здравоохранения Академии постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России

- член рабочей группы по онкологии, гематологии и трансплантации Комитета Госдумы РФ по охране здоровья

- экс-советник Росстата

- кандидат юридических наук

- учредитель юридической фирмы «Факультет медицинского права»

- доцент кафедры инновационного медицинского менеджмента и общественного здравоохранения Академии постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России

- член рабочей группы по онкологии, гематологии и трансплантации Комитета Госдумы РФ по охране здоровья

- кандидат юридических наук

- учредитель юридической фирмы «Факультет медицинского права»

- доцент кафедры инновационного медицинского менеджмента и общественного здравоохранения Академии постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России

- член рабочей группы по онкологии, гематологии и трансплантации Комитета Госдумы РФ по охране здоровья

- экс-советник Росстата

- кандидат исторических наук

- председатель правления Региональной общественной организации «Совет по общественному здоровью и проблемам демографии (СОЗД)»

- кандидат исторических наук

- председатель правления Региональной общественной организации «Совет по общественному здоровью и проблемам демографии (СОЗД)»

- кандидат юридических наук

- учредитель юридической фирмы «Факультет медицинского права»

- доцент кафедры инновационного медицинского менеджмента и общественного здравоохранения Академии постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России

- член рабочей группы по онкологии, гематологии и трансплантации Комитета Госдумы РФ по охране здоровья

- кандидат юридических наук

- учредитель юридической фирмы «Факультет медицинского права»

- доцент кафедры инновационного медицинского менеджмента и общественного здравоохранения Академии постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России

- член рабочей группы по онкологии, гематологии и трансплантации Комитета Госдумы РФ по охране здоровья

- кандидат исторических наук

- председатель правления Региональной общественной организации «Совет по общественному здоровью и проблемам демографии (СОЗД)»

- кандидат юридических наук

- учредитель юридической фирмы «Факультет медицинского права»

- доцент кафедры инновационного медицинского менеджмента и общественного здравоохранения Академии постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России

- член рабочей группы по онкологии, гематологии и трансплантации Комитета Госдумы РФ по охране здоровья

- кандидат исторических наук

- председатель правления Региональной общественной организации «Совет по общественному здоровью и проблемам демографии (СОЗД)»

- кандидат юридических наук

- учредитель юридической фирмы «Факультет медицинского права»

- доцент кафедры инновационного медицинского менеджмента и общественного здравоохранения Академии постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России

- член рабочей группы по онкологии, гематологии и трансплантации Комитета Госдумы РФ по охране здоровья

- кандидат юридических наук

- учредитель юридической фирмы «Факультет медицинского права»

- доцент кафедры инновационного медицинского менеджмента и общественного здравоохранения Академии постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России

- член рабочей группы по онкологии, гематологии и трансплантации Комитета Госдумы РФ по охране здоровья

- кандидат юридических наук

- учредитель юридической фирмы «Факультет медицинского права»

- доцент кафедры инновационного медицинского менеджмента и общественного здравоохранения Академии постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России

- член рабочей группы по онкологии, гематологии и трансплантации Комитета Госдумы РФ по охране здоровья

- кандидат юридических наук

- учредитель юридической фирмы «Факультет медицинского права»

- доцент кафедры инновационного медицинского менеджмента и общественного здравоохранения Академии постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России

- член рабочей группы по онкологии, гематологии и трансплантации Комитета Госдумы РФ по охране здоровья

- кандидат биологических наук

- кандидат юридических наук

- учредитель юридической фирмы «Факультет медицинского права»

- доцент кафедры инновационного медицинского менеджмента и общественного здравоохранения Академии постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России

- член рабочей группы по онкологии, гематологии и трансплантации Комитета Госдумы РФ по охране здоровья

- кандидат биологических наук

- кандидат биологических наук

- кандидат биологических наук

- кандидат биологических наук

- кандидат биологических наук

- кандидат юридических наук

- учредитель юридической фирмы «Факультет медицинского права»

- доцент кафедры инновационного медицинского менеджмента и общественного здравоохранения Академии постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России

- член рабочей группы по онкологии, гематологии и трансплантации Комитета Госдумы РФ по охране здоровья