Обгон не запрещен

Принятие порядка проходило с боем: несколько раз он возвращался на доработку, а во время общественного обсуждения собрал множество замечаний экспертов и более тысячи голосов «против». Был возвращен рабочей группой Комиссии по реализации механизма «регуляторная гильотина» при Правительстве РФ в связи с экономической необоснованностью. Видимо, по этой причине Минздрав обошел процедуру оценки регулирующего воздействия и вывел порядок за рамки Закона об обязательных требованиях (несмотря на очевидное влияние на бизнес).

В конце 2021 года заместитель председателя Правительства РФ Татьяна Голикова поручила Минздраву доработать порядок – до 20 декабря 2021 года подготовить разъяснения по его применению, согласовать их с членами Совета при Правительстве Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере, зарегистрировать в Минюсте. Некоторые правки были внесены, но ни один принципиальный вопрос решен не был, и ни одно из важных замечаний профессионального сообщества не было учтено. Несмотря на это, в феврале 2021 года министр здравоохранения Михаил Мурашко подписал приказ №116н об утверждении порядка, по которому с 2022 года живут врачи и пациенты. Изменения зарегистрированы Минюстом 1 марта 2022 года.

Наиболее серьезные последствия, по мнению врачей и пациентов, возникнут из-за введения в порядок нормы о маршрутизации пациентов (в старом порядке маршрутизация не была специально регламентирована). А последствия эти таковы: теперь пациент может получать помощь лишь в определенных организациях, причем только в тех, которые выберет территориальный орган власти. Это следует из требований к маршруту онкопациента, описанных в новом порядке.

По старому порядку пациент мог получить помощь в любой клинике, зарегистрированной в системе ОМС, вне зависимости от формы ее собственности, подчинения и территориального расположения, включая частные клиники. Чтобы уехать лечиться в другой субъект РФ, до вступления в силу нового порядка пациенту нужно было получить форму №057/у. Теперь пациент не может решить это сам – он прикреплен к конкретной клинике в пределах своего региона.

И хотя сейчас у пациента осталась возможность самостоятельно обратиться в федеральный центр для получения специализированной медпомощи (что упомянуто в п. 10 приказа Минздрава России от 23.12.2020 №1363), это мало что меняет. Федеральные центры принимают пациентов только в строго определенных случаях. Это нетипичное или осложненное течение заболевания, отсутствие эффекта от лечения, высокий риск хирургического лечения при наличии коморбидных заболеваний и др.

«Люди потеряют право бесплатно лечиться в других регионах – только в федеральных клиниках, – прокомментировал проблему новой маршрутизации директор фонда «Не напрасно» онколог Илья Фоминцев в интервью «Новой газете». – Но федеральные клиники совсем не резиновые. И многие из них не сказать чтобы уж очень хороши. И часто бывает так, что команды нужных врачей находятся в региональных, а не в федеральных клиниках. Человек из условного Сыктывкара уже не сможет поехать лечиться, например, в Казанский онкодиспансер. Пациенты с Дальнего Востока ездили в Иркутск, а теперь не поедут. Онкологические диспансеры в регионах очень-очень разные по качеству лечения, возможностям и прочему».

ЦАОПы, или Цап-царапы

Проблему усугубляет то, что требования к региональным приказам о маршрутизации описаны не только в новом порядке, но и в Методических рекомендациях по организации центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) в субъектах РФ. По новому порядку маршрутизация пациентов будет осуществляться именно через ЦАОП (или первичный онкологический кабинет, если нет ЦАОПа, или поликлиническое отделение онкобольницы (онкодиспансера)).

Вице-президент фонда «Вместе против рака», адвокат к.ю.н. Полина Габай полагает, что теперь пациент с онкологическим заболеванием сможет получить помощь, только начав с ЦАОПа. Новый порядок не только лишает многие клиники права оказывать стационарную помощь – кроме этого, «для верности» он блокирует и первый амбулаторный «этаж». Первичные онкологические кабинеты и отделения ликвидируются и замещаются подконтрольными ЦАОПами, которые создаются по нормативу один центр на 50 тыс. человек. Таким образом создается искусственная воронка маршрута пациента через центры амбулаторной онкопомощи в прореженную онкологическую сеть.

С методрекомендациями, мягко говоря, не все гладко. Во-первых, их правовая природа не определена. Во-вторых, неясно, почему они регулируют не только создание ЦАОПа, но и маршрутизацию. В-третьих, указанные требования превышают требования, установленные в п. 28 нового порядка. В частности, появляется требование об утверждении перечня заболеваний, видов диагностики и методов лечения, при которых пациент направляется для оказания медицинской помощи за пределы территории субъекта РФ, притом с указанием медицинских организаций, в которые осуществляется маршрутизация.

Согласно методическим рекомендациям о создании ЦАОПов приказ о маршрутизации должен содержать четкие инструкции, алгоритмы и порядок взаимодействия специалистов на этапах установки подозрения злокачественного новообразования и направления пациента в ЦАОП, организации проведения биопсии опухоли, направления пациентов для проведения консилиума в онкодиспансер (онкологическую больницу), маршрутизации пациентов для проведения хирургического, лучевого или химиотерапевтического этапов лечения, сроки, медицинские организации, ответственных, форму информационного взаимодействия, документооборот и многое другое.

Кроме того, методическими рекомендациями предусмотрено «согласование выбора медицинских организаций с главным внештатным специалистом онкологом Минздрава России (письменное)». Но такие полномочия главных внештатных специалистов не закреплены нормативными актами. К слову, методрекомендации отдают на откуп главным внештатным специалистам согласование ЦАОПов в регионах, что также превышает их законный функционал.

Ручное управление спросом

Как утверждает Андрей Каприн, в региональных актах о маршрутизации в перечни медорганизаций «войдут медучреждения любой формы собственности (как государственные, так и частные), которые участвуют в территориальной программе ОМС и имеют соответствующие лицензии».

Но представители медицинского сообщества обоснованно опасаются, что региональные порядки привяжут онкобольных к госклиникам, исключив частный сектор из государственного финансирования.

«Чиновникам это удобно: они таким образом контролируют денежные потоки и через маршрутизацию управляют пациентами и врачами. Если главврач или заведующий лечебной организации сделает что-то не то, обидит чиновника, его исключат из маршрутизации, и его учреждение развалится за один день», – объясняет финансовые мотивы Михаил Ласков.

Анализ региональных порядков свидетельствует о том, что так и есть: почти во всех регионах онкологическую помощь в рамках ОМС по правилам маршрутизации будут осуществлять только государственные учреждения. Частные организации в региональных приказах об оказании онкопомощи – редкое исключение (в большинстве случаев это ОАО «РЖД-медицина»).

Исключение из системы онкопомощи частных клиник может быть вызвано конкуренцией в ОМС, считает президент фонда «Вместе против рака» к.м.н. Баходур Камолов. «Частные клиники в отличие от государственных могли выбирать тарифы с ориентиром на маржинальные. Однако вместо ограничения конкуренции целесообразно было бы их пересмотреть», – подчеркнул он. Он также предположил, что приказ нужен для сокращения межтерриториальных расчетов ОМС: «Это межрегиональная конкуренция между клиниками. Ведь субъектам РФ невыгодно, когда деньги, следуя за пациентом, отправляются из субъекта к федерации или в другие субъекты, что на практике происходило очень часто: люди предпочитают лечиться в крупных медцентрах».

По мнению экспертного сообщества и негосударственных медицинских организаций, этим новый порядок нарушает не только права граждан, но и антимонопольное законодательство и противоречит Федеральному закону от 26.06.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции»: органы исполнительной власти не могут ограничивать выбор организаций, предоставляющих услуги.

Полина Габай полагает, что такое положение дел, безусловно, является коррупционным фактором в отношениях между органами власти субъектов РФ и медицинскими организациями, так как норма приказа напрямую отдана на откуп чиновникам, которые будут решать, кто достоин участвовать в маршрутизации, а кто нет.

Пристегните ремни

Итак, все регионы должны определить перечень конкретных медицинских организаций, которые будут оказывать помощь онкобольным, и порядок их взаимодействия. Но это означает, что право гражданина на выбор медорганизации будет незаконно ограничено: новый порядок здесь прямо противоречит ст. 55 Конституции РФ.

И хотя в порядке есть оговорка о том, что органы власти должны составить этот перечень с учетом права граждан на выбор медицинской организации, непонятно, как это право теперь «учитывать».

На официальном портале Минздрава об онкологической помощи Onco-life главный внештатный онколог Минздрава, генеральный директор НМИЦ радиологии акад. РАН Андрей Каприн утверждает, что при разработке нового порядка были учтены «пожелания пациентов в отношении выбора» и что «пациент теперь сможет обратиться в федеральный медицинский центр по решению онкологического консилиума или даже по собственной инициативе». Ему вторит главный внештатный онколог Минздрава, директор НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина акад. РАН Иван Стилиди. По его словам, «порядок не ограничивает возможности пациента. Он закрепляет обязанность региона перед пациентом предложить ему все возможные варианты, а сам пациент, конечно, может с ними не согласиться и выбрать любую клинику». Порядок не только «не вводит новых дополнительных ограничений возможности обращения пациентов в клинику, занимающуюся лечением больных с онкологической патологией», уверяет Иван Стилиди, но и более того – «расширяет возможность направить пациента, например, в федеральное учреждение».

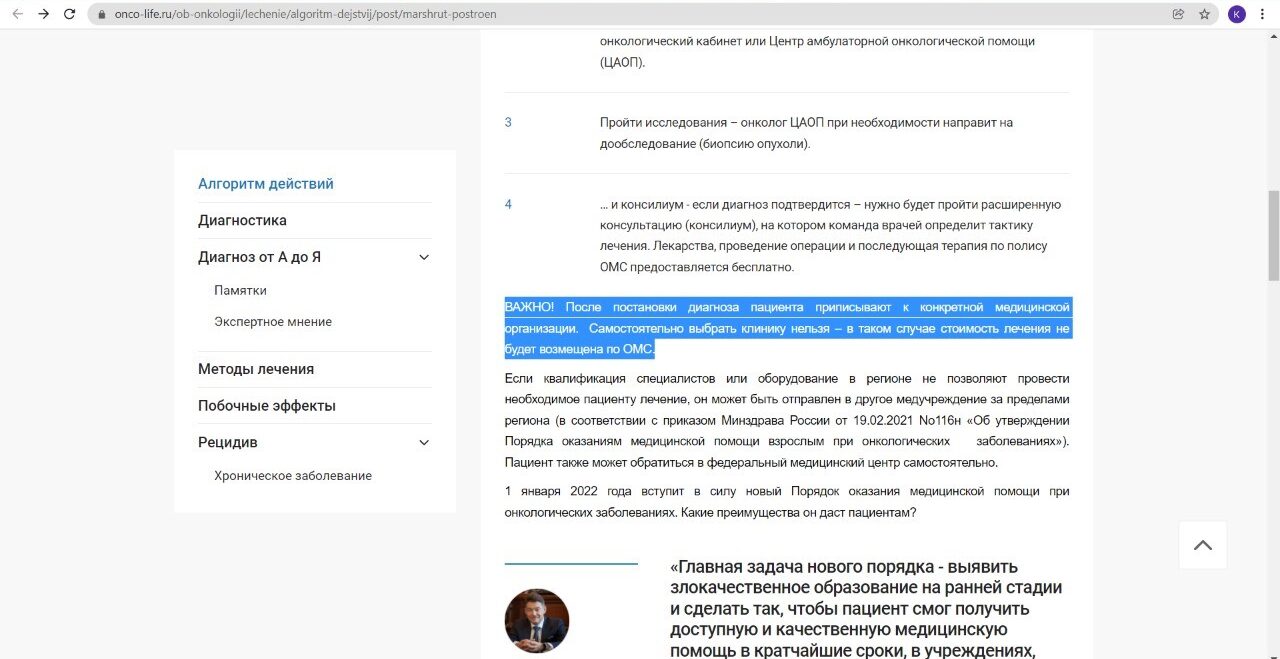

Звучит обнадеживающе. Вот только на том же портале в статье о маршрутизации открыто сказано: «После постановки диагноза пациента приписывают к конкретной медицинской организации. Самостоятельно выбрать клинику нельзя – в таком случае стоимость лечения не будет возмещена по ОМС». Это прямая цитата из статьи с названием «Маршрут построен».

Скриншот страницы официального портала Минздрава России об онкологической помощи Onco-life. Написано: «ВАЖНО! После постановки диагноза пациента приписывают к конкретной медицинской организации. Самостоятельно выбрать клинику нельзя – в таком случае стоимость лечения не будет возмещена по ОМС»

Нарушение маршрута приведет к тому, что лечение пациента по полису ОМС не будет оплачено страховой компанией. Конечно, большинство медучреждений не захочет рисковать, принимая пациента в обход маршрутизации, хотя у них тоже будут все законные основания подать в суд: процитированное выше «чистосердечное признание» Минздрава прямо противоречит российским законам.

Федеральное законодательство по-прежнему не ограничивает право граждан на выбор медицинской организации. Порядок выбора медорганизации в рамках программы госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи утвержден приказом Минздравсоцразвития России от 26.04.2012 №406н.

И возбуждение судебного дела для защиты права пациента на выбор медучреждения возможно. Прецеденты уже есть, хотя и по другим поводам. Так, в деле об отказе страховой медицинской организации оплатить услуги за счет средств территориального ФОМС суд указал, что оказание конкретных видов медицинских услуг только в одной медорганизации – это ущемление прав застрахованных на доступную медпомощь, что недопустимо в силу действующего законодательства РФ в сфере ОМС. Новая судебная практика применительно именно к маршрутизации онкопациентов в рамках нового порядка пока что не сформирована.

Шагом марш, а вышел демарш

Минздрав не просто нарушает право пациента на выбор организации – по сути, он еще и переложил ответственность за это на региональные минздравы и медицинских работников. При этом органы власти субъектов РФ в сфере охраны здоровья не имеют таких полномочий – определять порядок маршрутизации региона. Точнее, они вправе, но только в отношении медицинских организаций, подведомственных исполнительным органам государственной власти субъекта РФ. Поставленные перед регионом задачи шире их компетенций, так как они не вправе определять нормы о маршрутизации пациентов в отношении не подведомственных медицинских организаций.

Как же отреагировали на эту подачу региональные органы власти?

Фонд «Вместе против рака» получил 49 региональных порядков (имеются в распоряжении редакции), и специалисты «Факультета медицинского права» проанализировали их. Ответ от остальных регионов получен не был, или сообщалось о неготовности документа.

В общих чертах ситуацию можно описать как нежелание регионов выходить за рамки полномочий и брать на себя всю полноту юридической ответственности за предлагаемую Минздравом маршрутизацию онкопациентов.

Это абсолютно закономерно – по сути, после вступления порядка в силу органы власти субъектов РФ стали главными «распределителями онкологических благ» в регионе. Теперь онкобольной по своему желанию не сможет выбрать медицинскую организацию. Врач, выдавая направление, обязан руководствоваться региональным порядком маршрутизации пациентов.

Из-за этого в большинстве региональных порядков при описании маршрутизации сделана какая-нибудь оговорка. Например, «маршрутизация должна соответствовать порядку №116н» (Калининградская область) или «медицинская помощь в субъекте по профилю «онкология» должна соответствовать принципам маршрутизации» (Костромская область). В некоторых документах маршрутизация прямо закреплена в региональных порядках как «рекомендованная» (например, в Республике Коми).

Многие регионы (36) по состоянию на 4 марта 2022 года не утвердили новые порядки маршрутизации и пользуются старыми, утвержденными ранее. Это можно объяснить не только нежеланием регионов повторять серьезную ошибку, допущенную в федеральном порядке, но и тем, что Минздрав еще не согласовал конкретный региональный порядок (по требованиям методических рекомендаций).

В большинстве исследованных регионов не утверждены акты, соответствующие всем положениям п. 28 порядка, а также методическим рекомендациям. В частности, большинство регионов не утвердило перечни медицинских организаций, расположенных за пределами региона.

Возможность направления пациента на лечение в федеральные медицинские организации, находящиеся за пределами региона, указана почти во всех региональных порядках. Но при этом некоторые регионы, например Псковская область, не называют конкретных условий, при которых возможно направить пациента в федеральные центры. Другие регионы, например Санкт-Петербург, ссылаются на приказ Минздрава №1363, который закрепляет перечень условий для оказания медицинской помощи в федеральных медицинских организациях. Встречаются и размытые формулировки, например «при наличии показаний к оказанию специализированной медицинской помощи в федеральных медицинских организациях» (Новгородская область).

В некоторых регионах акты о маршрутизации онкопациентов практически полностью копируют положения порядка №116н (например, в Калининградской области).

Таким образом, регионы не стремятся идти на поводу у Минздрава. То ли не хотят превышать свои полномочия, то ли не готовы нести итоговую ответственность за нарушение прав граждан на выбор медорганизации, то ли требования центра просто неисполнимы в региональных условиях.

Мы обратились в Минздрав России с просьбой разъяснить ситуацию.

Регионы не догоняют

Мы неоднократно направляли запросы в Минздрав (23 августа прошлого года, 11 января и 28 января 2022 года) с просьбой разъяснить ситуацию и вступить в диалог с профессиональным сообществом, но до настоящего времени так и не получили ответ по существу.

Тогда мы решили провести опрос в регионах, чтобы узнать, с какими проблемами регионы столкнулись уже в январе 2022 года при реализации нового порядка.

Уже в феврале, т. е. на второй месяц официального вступления в силу нового порядка, органы власти субъектов РФ сообщили о следующих проблемах:

- несвоевременное открытие ЦАОПов;

- отсутствие четких алгоритмов взаимодействия с ЦАОПами;

- необходимость реструктуризации отделений согласно требованиям порядка;

- низкая кадровая обеспеченность в первичном звене, а также в целом дефицит врачей;

- низкий уровень информатизации на всех этапах организации онкологической помощи;

- отсутствие в регионе медицинской реабилитации для пациентов с онкологической патологией;

- необходимость проведения масштабного капитального ремонта в существующих медицинских организациях, а также строительство новых зданий.

Ряд регионов отмечает, что в связи с модернизацией системы оказания онкопомощи выросла потребность в кадрах. На сегодняшний день, по информации ТАСС, в Карелии дефицит врачей-онкологов составляет более 20 человек. В Курганской области пациенты также жалуются на нехватку специалистов (по сообщению «Правда УРФО»).

Попытка региональных властей привести онкопомощь в соответствие порядку во многих регионах стала причиной реорганизации онкоучреждений. Так, пациенты и врачи Волгоградской области неоднократно жаловались на решение о реорганизации филиала областного онкодиспансера в г. Камышине для создания ЦАОПа. Кроме того, некоторые регионы, например Ростовская область, Пермский край, вообще не соответствуют критериям для создания ЦАОПов.

В Челябинской области, по мнению пациентов, региональная маршрутизация предполагает фактическое сокращение в несколько раз числа организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь «у дома». В результате пациенты с тяжелейшими онкологическими заболеваниями вынуждены для сдачи анализов, получения первичной помощи в период пандемии перемещаться по Челябинску и области в те медицинские учреждения, к которым они приписаны. Зачастую — в значительно удаленные от места жительства пациентов. Такая схема «оптимизации» маршрутов оборачивается для онкопациентов не просто бытовыми неудобствами, ростом затрат времени и транспортных расходов – это высочайший риск для их жизни и здоровья, ведь они крайне уязвимы ввиду тяжелого течения онкозаболеваний.

Во время эпидемии COVID-19, в пик роста заболеваемости и числа госпитализаций, в ковидные перепрофилировали в том числе и онкологические отделения. И если в соответствии с новым порядком онкопациент не сможет отправиться на лечение в другой регион и вынужден будет ждать «у моря погоды», его состояние может серьезно ухудшиться. Такая проблема существует, в частности, в Республике Коми.

Некоторые регионы на момент «обновления маршрута» элементарно не успели обеспечить пациентов достаточным количеством медорганизаций. В ряде регионов (Омская, Челябинская область, Республика Карелия, Забайкальский край) открытие ЦАОПов планируется только в 2022–2023 гг. В других регионах (Калининградская область, Республика Бурятия, Тульская область, Волгоградская область) аналогично только еще планируется в 2022–2023 гг. открытие онкодиспансеров.

Как будут справляться регионы с этими трудностями с учетом того, что при подготовке нового порядка их мнение, очевидно, не было учтено?

Приехали!

Проведенный анализ дает понять – регионы не готовы к таким кардинальным переменам. Создается впечатление, что в рамках подготовки к новому порядку полноценный анализ жизнедеятельности регионов не проводился.

При этом, по мнению Минздрава, изменения позволят развивать онкопомощь в регионах, улучшать профессиональную квалификацию врачей-онкологов на местах, повысить качество медицинской помощи и сократить смертность онкобольных. Однако так ли это на практике? Как много в РФ медицинских организаций, оснащенных всем необходимым оборудованием, лекарственными препаратами и, главное, квалифицированными медицинскими работниками?

Представляется, что сперва следовало создать все условия для оказания достойной медицинской помощи в субъектах РФ и только после решать вопрос о маршрутизации пациентов. Тем более с такой жесткой привязкой к региону, которая, на наш взгляд, в любом случае неоправданна, так как ущемляет право застрахованных лиц на выбор врача и медицинской организации.

Как бы там ни было, реакция регионов дает понять – они едва ли готовы к выполнению команды центрального аппарата. Хотя, может быть, просто берет верх тот известный факт, что строгость российских законов смягчается необязательностью их исполнения. Но главное тут другое – возможность онкологических пациентов получать доступную и качественную медицинскую помощь вне зависимости от региона проживания.

Фонд «Вместе против рака» будет и дальше мониторить ситуацию, в том числе реализуя проект ONCOmonitor. Оставайтесь с нами, это позволит вам быть в курсе всех событий.

Поручение от 06.12.2021 №ТГ-П12-17708 (п. 1).

Вопросов к порядку больше, чем ответов. В частности, с юридической точки зрения порядок не вполне соответствует:

- ч. 2 ст. 37 Федерального закона от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об охране здоровья граждан», согласно которой порядки разрабатываются по отдельным профилям, заболеваниям или состояниям (группам заболеваний или состояний);

- приказу Минздрава России от 28.02.2019 №103н, согласно которому организация оказания медпомощи является темой специального раздела X типовой формы клинических рекомендаций. Вопросы диагностики, лечения, проведения консилиумов должны быть закреплены в разделе клинических рекомендаций «Организация оказания медицинской помощи», а не в порядке оказания медпомощи.

Напомним, что ранее медицинская помощь по профилю «онкология» оказывалась в соответствии с порядком, утвержденным приказом Минздрава России от 15.11.2012 №915н. Новый порядок оказания медицинской помощи взрослому населению при онкологических заболеваниях вступил в силу 1 января 2022 года. Исключение составляют только положения п. 3 приложения №26 к порядку, которые для медицинских организаций и их структурных подразделений, созданных до 1 января 2022 года, вступают в силу после 1 января 2026 года. В этом пункте речь идет о коечной мощности отделения радиотерапии, которая может постепенно наращиваться до 2026 года (5 коек на 1 установку для лучевой терапии, за исключением аппаратов для гамма-лучевой терапии, которые позволяют лечить пациентов в условиях дневного стационара). Однако это послабление не отменяет требования в целом о необходимости наличия отделения радиотерапии для проведения онкоконсилиума, и это требование уже вступило в силу.

П. 28 порядка гласит, что региональные маршруты определяются органом государственной власти субъекта РФ в сфере охраны здоровья с учетом права граждан на выбор медицинской организации и в том числе включают в себя:

- перечень медицинских организаций (структурных подразделений), оказывающих медицинскую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями и осуществляющих диспансерное наблюдение, по видам, условиям и формам оказания медицинской помощи с указанием их местонахождения (адреса);

- схему территориального закрепления медицинских организаций на территории субъекта РФ, оказывающих пациентам с онкологическими заболеваниями медицинскую помощь в амбулаторных условиях, в условиях дневного и круглосуточного стационара пациентам с онкологическими заболеваниями;

- перечень заболеваний, при которых в обязательном порядке проводятся консультации с применением телемедицинских технологий как между медицинскими организациями субъекта РФ, так и с федеральными медицинскими организациями.

Эти случаи перечислены в п. 7 приказа Минздрава России от 23.12.2020 №1363.

«Медицинскими показаниями для оказания специализированной медицинской помощи в федеральных медицинских организациях являются:

а) нетипичное течение заболевания и (или) отсутствие эффекта от проводимого лечения;

б) необходимость применения методов лечения, не выполняемых в медицинских организациях, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования;

в) высокий риск хирургического лечения в связи с осложненным течением основного заболевания или наличием коморбидных заболеваний;

г) необходимость выполнения повторных хирургических вмешательств в случаях, предусмотренных подпунктами «а» – «в» настоящего пункта;

д) необходимость дополнительного обследования в диагностически сложных случаях и (или) в случаях комплексной предоперационной подготовки у пациентов с осложненными формами заболевания и (или) коморбидными заболеваниями для последующего лечения;

е) необходимость повторной госпитализации по рекомендации федеральной медицинской организации».

Согласно Методическим рекомендациям по организации центров амбулаторной онкологической помощи в субъектах РФ (с. 14) региональный приказ о маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями на территории субъекта Российской Федерации должен предусматривать:

- перечень медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь при онкологических заболеваниях;

- распределение населения субъекта РФ между медицинскими организациями;

- перечень случаев, когда медицинская помощь оказывается на территории субъекта РФ;

- перечень случаев, когда пациент направляется за пределы территории субъекта РФ с указанием медицинских организаций, в которые осуществляется маршрутизация;

- перечень заболеваний, при которых в обязательном порядке проводятся консилиумы и телемедицинские консультации как между медицинскими организациями субъекта РФ, так и с федеральными медицинским организациями.

Первичное онкологическое отделение, которое сейчас занимается оказанием первичной специализированной медпомощи в амбулаторных условиях, новым порядком упразднено. Скорее всего, это приведет к ликвидации кабинетов врачей-онкологов, в том числе в частных клиниках. Первичный онкологический кабинет и первичное онкологическое отделение будут поглощены ЦАОПом.

Согласно Методическим рекомендациям по организации ЦАОПов в субъектах РФ региональный приказ о маршрутизации должен содержать четкие инструкции, алгоритмы и порядок взаимодействия специалистов уровня первичной медико-санитарной помощи, первичных онкологических отделений, центров, онкологических больниц и онкодиспансеров при маршрутизации пациента; организации проведения исследований (биопсии опухоли); направления пациентов для проведения консилиума в онкодиспансере (онкологической больнице); организации проведения телемедицинских консультаций как между медицинскими организациями внутри региона, так и с НМИЦ; маршрутизации пациентов для проведения лечения, в том числе симптоматического; организации проведения медицинской реабилитации; организации проведения паллиативной медицинской помощи; организации диспансерного наблюдения; организационно-методическом взаимодействии головного онкологического учреждения с медицинскими организациями, оказывающими специализированную медицинскую помощь онкологическим пациентам.

Приказ о маршрутизации должен определить сроки, медицинские организации, ответственных, форму информационного взаимодействия, документооборот.

Согласно пп. 5 п. 1 ст. 15 этого закона принятие федеральными органами исполнительной власти актов, устанавливающих ограничения выбора хозяйствующих субъектов, предоставляющих услугу, запрещено.

Согласно ей права граждан могут быть ограничены только федеральным законом и только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.

См. ст. 21 Федерального закона от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об охране здоровья граждан» и ст. 16 Федерального закона от 29.11.2010 №326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации».

Подобные компетенции не предусмотрены ни Федеральным законом от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об охране здоровья граждан», ни Федеральным законом от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации».

Данные получены из статьи издания znac.com, опубликованной 21 февраля 2022 года. Но их работа остановлена по решению редакции и сайт теперь пуст, исходная ссылка не работает. Однако можно посмотреть ее сохраненную копию в кеше Google.

В рамках проекта ONCOmonitor планируется получать информацию от пациентов, их родственников и работников здравоохранения из разных регионов России о доступности и качестве оказания онкологической помощи. Собранные данные будут проанализированы и систематизированы. Полученная информация будет отображена на интерактивной карте России. При наведении курсора на конкретный регион будут открываться сведения о текущих результатах опроса населения и специалистов. Проект будет реализован в рамках 12 месяцев с последующим продлением.

- доктор экономических наук

- доктор медицинских наук

- кандидат юридических наук

- учредитель юридической фирмы «Факультет медицинского права»

- доцент кафедры инновационного медицинского менеджмента и общественного здравоохранения Академии постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России

- член рабочей группы по онкологии, гематологии и трансплантации Комитета Госдумы РФ по охране здоровья

- академик РАН

- доктор медицинских наук

- профессор

- академик РАО

- заслуженный врач Российской Федерации

- директор МНИОИ им. П.А. Герцена – филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России

- главный внештатный онколог Минздрава России

- президент Ассоциации онкологов России

- кандидат медицинских наук

- кандидат медицинских наук

- исполнительный директор Российского общества онкоурологов

- член рабочей группы по онкологии, гематологии и трансплантации Комитета по охране здоровья Госдумы РФ

- кандидат юридических наук

- учредитель юридической фирмы «Факультет медицинского права»

- доцент кафедры инновационного медицинского менеджмента и общественного здравоохранения Академии постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России

- член рабочей группы по онкологии, гематологии и трансплантации Комитета Госдумы РФ по охране здоровья

- академик РАН

- доктор медицинских наук

- профессор

- академик РАО

- заслуженный врач Российской Федерации

- директор МНИОИ им. П.А. Герцена – филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России

- главный внештатный онколог Минздрава России

- президент Ассоциации онкологов России

- академик РАН

- доктор медицинских наук

- профессор

- главный внештатный онколог Минздрава России

- академик РАН

- доктор медицинских наук

- профессор

- главный внештатный онколог Минздрава России

Отличная статья! Сама в эту тему (так называемый псевдовыбор мед.организации и другие страдания наших граждан в данной сфере) окунулась вчера получив отказ в выдаче направления из Московской области на операцию в Москву (не онкопатологии). Позвонив во все возможные горячие линии: Минздрав МО, Росздравнадзор, ФФОМС, ТФОМС, получила ответ о законности отказа в выдаче мне направления поскольку я прикреплена к своей территории, а посему тут мне и лечится иначе выделенные на мою душу средства нужно перемещать в другой регион. На мой вопрос – а как же соблюдение конституционных прав и прав содержащихся в Федеральных законах о свободе выбора пациентом никто из вышеперечисленных специалистов не ответил. Фразу о крепостном праве, прозвучавшей в статье сняли с языка. А телевидение нынче целыми днями крутит патриотические фразы “своих не бросаем”. Изменения в маршрутизации онкопациентов это ещё один “мыльный пузырь” никак не защищающий права граждан и показывающий отсутствие заинтересованности чиновников в благополучии своих граждан. Когда человек перестает быть рабочей батарейкой и выходит из строя, он больше нашим чиновникам не нужен.